都教育委員会は今年で4回目となる都立高校入試の合否に活用する英語スピーキングテスト(英スピ、ESAT ― J)を、11月23日に実施します。導入直後から様々な問題が指摘され、公平性・公正性への批判を招いていますが、都教委は「適正に行われた」との姿勢をとり続け、改善も見られません。一方、中止を求める声と運動は強まるばかりです。本来の英語教育のあり方から見てテストの何が問題か、なぜ改善が進まないのかを英語教育の専門家で、都立高校で長く英語を教えた経歴もある池田真澄氏に聞きました。

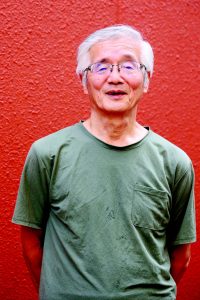

英語教育専門家 池田真澄氏に聞く

―都教委は「小・中学校で身に付けた英語によるコミュニケーション能力を、高校でさらに向上させるため一貫した英語教育を進めている」として、その一環として「どれぐらい話せるようになったか」を確認するためにESAT―Jを実施すると説明しています。

テストを推進する人たちの多くは、テストはコミュニケーション力を伸ばすという前提に立っています。しかし、そんな単純な図式は成り立たないし、客観的なデータもありません。

コミュニケーション力を伸ばすには▽少人数による授業などの環境整備▽英語とともに日本語のコミュニケーション能力を伸ばす▽コミュニケーションの楽しさを体感する―ことが大切です。

コミュニケーションの楽しさは、単語や文法を使って自分が表現したいことを表現する、現実の相手を知り、自分を伝えることで人とつながることができる、ということを実感する中で得られるものです。

ところが日常生活で英語を使わない日本人にとって、英語の発音や文法は最大の難関です。日本人が英語をマスターするには2400〜4200時間が必要とされていますが、小中学校での授業時間の合計は、わずか630時間です。不十分な時間の中で「話す力」を試される生徒は、「間違ってはいけない」という心理が働き、萎縮し、しゃべれなくなってしまいます。

まして入試に使われるとなればなおさらで、間違いをしないように、なるべく話さないで終わらせるようになります。間違いを訂正しながら学ぶ言語の習得にとってマイナスになる側面があります。

利潤と公平 両立できず

―数多くの問題が指摘されるテストですが、改善が一向に進みません。

約7万人もの受験者のスピーキング能力を正確に計るのは、現在のICT(情報処理)技術では困難です。現在システムを開発中ですが、大学入試への導入も見送られ、韓国でも相当な予算をかけて準備されましたが中止になりました。

また、テストに使うタブレット端末やヘッドセットなどの動作確認、機器操作の説明・サポート、システム監視・トラブル対応、音声データの回収、採点などには相当な時間と人員が必要です。専門的知識や研修が欠かせません。そのための経費は、公的機関ならまだしも、民間に委託すれば利益を優先せざるを得ません。

問題作成や運営、採点を巡る情報が、民間事業者ゆえにブラックボックス化したのも問題です。

もともと民間事業者が担うことにより、テストの品質や公正性・公平性を向上させようとすると、事業者の利潤が減少するという両立できない関係性が生まれるのです。だから、カンニングの指摘があっても人件費の関係で試験の2交代制(同じ会場校で受験生を入れ替えて同じテストを実施)は継続され、当日の試験監督は下請け会社が雇った「スキマバイト」の人たちが担い、実際、ここから多くの問題が起きていいます。

現在テストを運営するブリティッシュ・カウンシルは380億円の負債を抱え、数百人規模の人員削減を行っているとの報道もあり、さらに予算をかけ問題点を解決できるとは期待できません。

―英語教育、ESAT―Jの今後について、どう考えますか。

英語が日常的に使われていない国で英語を身につけるには、文法を学ぶことが大事になります。母語と同じように、耳から取り入れるだけではだめで、読む・書くことが必要です。

また、日常生活で英語が話せなくても不便は感じないので、モチベーションが持ちにくいのが現実で、コミュニケーションの楽しさ、喜びを伝えることは、学び続ける上でとても重要です。そして習った表現を実際に使ってみて自己表現や対話的活動を実践することです。

そのためには▽十分な予算を投じて教員数を増やし、少人数のクラスを作る▽文法軽視につながる「コミュニケーションの過度な重視」や「授業は全て英語で」などの方針の押しつけはせず、生徒の実情に見合った教育を柔軟にできるようにする―ことです。

中学校を卒業しようとする時点で全員にスピーキングテストをし、入試に使うのは早すぎます。ESAT ― Jは中止し、年間43億円、6年間で計210億円の予算は、英語教育の改善のために振り向けるべきです。